Разная рефракция глаз у ребенка

Содержание

Острота зрения у детей

Основная из них — это наследственность.

Если у мамы или папы есть проблемы со зрением, например, кто-то из родителей страдает близорукостью, то вероятность того, что у малыша будет такая же проблема очень высока.

Между тем — это только вероятность, а не приговор. Задача родителей уделить максимум внимания этому аспекту, регулярно отводить малыша на осмотры и проводить профилактические меры.

Причины отклонений зрения бывают:

- врожденными, то есть те, которые появились еще в период беременности матери;

- приобретенные, образовавшиеся под воздействием какого-либо внешнего фактора.

На развитие зрения у малышей могут оказать влияние заболевания зрительного аппарата либо системные недуги. Отклонения в работе сердечно-сосудистой, эндокринной системы, почек, легких, ЛОР-органов, детские инфекционные заболевания могут спровоцировать нарушения зрения.

Когда проводится первый осмотр

У только что родившегося малыша зрительная система еще не сформирована, ее становление происходит на протяжении нескольких лет. В норме зрение у такого ребенка в два раза хуже, чем у взрослого человека. Как правило, исследование глаз у малыша выполняется впервые, когда ему исполнилось 3 месяца. Во время приема специалист:

- проводит наружный осмотр зрительной системы;

- устанавливает, может ли ребенок фиксировать взгляд на статичном предмете и отслеживать движущийся;

- проводит скиаскопию — определяет рефракцию глаза;

- определяет состояние глазного дна.

Возрастной нормой считается незначительное периодическое косоглазие. При этом малыш должен хорошо удерживать взор, отслеживать предметы. Подвижность глаз должна быть полной и одинаковой для обеих глазных яблок во всех направлениях.

Для определения остроты детского зрения выполняется скиаскопия. Офтальмолог направляет в глаз ребенка луч света и наблюдается за характером перемещения тени в зрачке.

Врач поочередно подносит к глазу линзы и устанавливает, при какой тень перестает перемещаться. После проведения вычислений, устанавливает диагноз.

Для получения уточненных результатов на протяжении 5 суток до обследования малышу проводят атропиновую терапию, капают капли в глазки.Норма остроты зрения у детей в 3 месяца составляет +3,0 — +3,5 диоптрии, то есть дальнозоркость присуща практически всем здоровым малышам. Это объясняется небольшим размером глазного яблока. С возрастом он увеличивается и зрение ребенка нормализуется.

Офтальмоскопия проводится с целью осмотра глазного дна, также оценивается прозрачность хрусталика и других составляющих оптической системы глаза. Глазное дно у малыша и взрослого существенно отличается. У маленьких детей сетчатка бледно-розовая, диск нерва имеет сероватый оттенок и немного стушеванные контуры.

Первичный осмотр при выявлении патологий

Определить остроту зрения у новорожденных окулисты пытаются редко, в норме она составляет 0,1, но исследовать зрительную систему офтальмолог может непосредственно в роддоме.

Такая диагностика проводится деткам, которые родились с массой тела до 2 кг. По решению врача полный осмотр выполняется в месяц. Это касается малышей с отклонениями:

- травмами, полученными во время прохождения по родовым путям;

- асфиксией;

- родившихся раньше срока;

- постоянным слезотечением.

Важным показателем в этот период является способность фиксировать взгляд. Месячному малышу демонстрируют яркий предмет, он должен задержать на нем взгляд на несколько секунд.

Диагностика в полгода и год

После трех месяцев зрение малыша становится лучше, он уже может удерживать взгляд на игрушке и брать ее в руки. Родителей должны насторожить такие моменты:

- частая краснота глазных яблок;

- выделения;

- устойчивое косоглазие;

- ритмичные колебания глаз.

При появлении одного из этих симптомов не следует дожидаться плановой проверки, покажите малыша офтальмологу как можно быстрее.

Проверка остроты зрения у ребенка в полгода выполняется в такой же последовательности, как и у трехмесячного. Степень дальнозоркости может незначительно снизиться либо остаться на том же уровне.

Результаты исследований обязательно сравнивают с предыдущими. Косоглазия в этом возрасте быть не должно.

Сетчатка становится розового оттенка, а диск зрительного нерва – бледно-розовым, имеет точные контуры.

В год ребенок с нормальной остротой зрения хорошо различает предметы, воспринимает мимику окружающих, однако стоит учитывать, что зрение в этот период еще отличается от взрослого. На приеме у офтальмолога проводится визиометрия, скиаскопия либо авторефрактометрия, позволяющая уточнить степень рефракции.

Дальнозоркость должна уменьшиться по сравнению с показателями, которые были получены в полгода, и варьироваться в пределах от +2,5 до +3,0 диоптрий.

Проверка остроты зрения у ребенка затем выполняется по достижении им двухлетнего возраста, при оформлении в детское дошкольное заведение (в основном это 3 года), в 4 годика, а также перед поступлением в школу.

В норме зрительных нарушений в этот период быть не должно. Во время учебы осмотры выполняют ежегодно.

Осмотр малышей после трех лет

На приеме офтальмолог производит визуальный осмотр глаз малыша. При изучении глазного яблока оценивает его величину, форму, способность синхронно двигаться. Некоторые патологии специалист может определить сразу, к примеру, косоглазие, инфекционно-воспалительные процессы.

Таблица Орловой для проверки зоркости применяется для детей, достигших трехлетнего возраста. На этом плакате вместо букв располагаются картинки, уменьшающиеся сверху-вниз. Ребенка усаживают на расстоянии 5 метров. Тестирование выполняют в основном без применения коррекционных линз. Если же малыш с нарушениями зрения, то диагноз уточняется с помощью скиаскопии либо авторефрактометрии.

Также в этом возрасте проводится:

- биомикроскопия — оценивается состояние прозрачности составляющих оптической системы глаза;

- офтальмоскопия — исследуется глазное дно;

- периметрия — диагностика, связанная с остротой периферического зрения.

Нормы зрения в детском возрасте

Возраст ребенка — основной критерий, по которому определяется в норме зрительный аппарат или нет. Нормой в детском возрасте считается острота:

- 2 годика — 0,4 — 0,7;

- 3 годика — 0,6 — 0,9;

- 4 годика — 0,7 — 1,0;

- 5 лет — 0,8 — 1,0;

- 6 лет и в более старшем возрасте — 0,9 — 1,0.

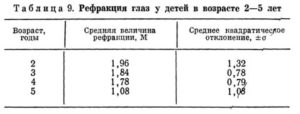

Наиболее быстрое увеличение глазного яблока происходит в возрасте до 3 лет, затем он замедляется, поэтому чем старше ребенок, тем меньше степень дальнозоркости. Ее снижения всегда должно происходить адекватно возрасту.

В тех случаях, когда запас дальнозоркости уменьшается стремительно, возрастает риск возникновения близорукости; если же глаза новорожденного имеют большой запас и не растрачивают его со временем, возможно появление патологической дальнозоркости.

Дети с нарушениями остроты зрения должны проходить обследование не реже, чем раз в 6 месяцев, диспансерное наблюдение позволяет своевременно выявить осложнения и провести адекватную терапию.

Возможные нарушения

Самыми частыми отклонениями зрения у малышей являются: близорукость, дальнозоркость и астигматизм. Оптическая система глаза состоит из нескольких линз. Свет, проходя сквозь них, преломляется и фокусируется на сетчатке.

В случае, если точка соединения лучей располагается перед ней, то у малыша возникает близорукость, если за ней, то дальнозоркость.

В каждом из этих случаев следует отслеживать остроту возрастных изменений у детей и своевременно корректировать.Подобные патологии могут стать причиной развития амблиопии или ленивого глаза. При этом заболевании импульсы не поступают в головной мозг, и картинка не формируется, поэтому даже если ребенок будет в очках, он все равно не сможет видеть.

Острота человеческого зрения крайне важна для полноценной жизни. Если вы заметили, какие-либо симптомы, свидетельствующие о возможных отклонениях в развитии зрительного аппарата, не откладывайте визит к офтальмологу. Своевременная терапия и коррекция позволяют избежать многих негативных последствий.

Источник: https://www.lensmaster.ru/articles/ostrota-zreniya-u-detey.html

Лечение рефракционных нарушений у детей

В офтальмологии под рефракцией глаза понимается преломляющая сила оптической системы. Величина рефракции указывает на расстояние между главным фокусом глаза и сетчатой оболочкой, выраженное в диоптриях. Клиника «ОкоМед» предлагает современные методы оптической коррекции и лечения рефракционных нарушений у детей.

Разновидности клинической рефракции

Состояние соразмерной рефракции, при которой зрение находится в пределах нормы, а фокус преломляемых оптической системой глаза лучей находится на сетчатке, называют эмметропией. В этом состоянии глаз хорошо видит отдаленные предметы, а напряжение аккомодации позволяет нормально воспринимать и те предметы, что находятся поблизости.

Основными разновидностями патологической рефракции являются миопия (близорукость) и гиперметропия (дальнозоркость).

При миопии главный фокус глаза находится перед сетчаткой, поскольку переднезадняя ось глаза слишком длинная, либо оптическая сила слишком велика (это чаще происходит при врожденной близорукости). Такой глаз хорошо видит вблизи, но отдаленные предметы воспринимаются нечетко.

Для гиперметропии характерна фокусировка лучей за плоскостью сетчатки. Дальнозоркость возникает вследствие слишком короткой переднезадней оси или недостаточной оптической силыглаза, соответственно, дальнозоркий глаз гораздо лучше видит вдаль, чем вблизи.

Такое распространенное нарушение зрения, как астигматизм, не является самостоятельным видом клинической рефракции, а представляет сочетание двух ееосновных видов либо одного вида разной величины по различным осям в одном глазу.

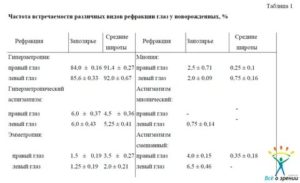

Нужно отметить, что у новорожденныхрефракция может довольно сильно отличаться от нормы в ту или иную сторону, однако среднее значение обычно лежит в области дальнозоркости (порядка +3 D). Кроме того, у большинства новорожденных отмечается астигматизм (от 1,5 Dи более). В процессе роста разброс отклонений рефракции сокращается, и к 3 годам большинство детей имеют нормальное зрение.

Коррекция и лечение аномалий рефракции у детей

Борьба с нарушениями рефракции (аметропией) у пациентов детского возраста всегда преследует две цели — тактическую (приложить все усилия к улучшению зрительных функций) и стратегическую (создать необходимые условия для правильного развития органов зрения).

Наличие отклонений рефракции еще не говорит о том, что ребенку требуется коррекция. Офтальмологи считают, что коррекции подлежат аметропии, имеющие симптомы декомпенсации. Принимая решение о необходимости коррекции, врач учитывает степень аметропии, возраст ребенка, работоспособность органов зрения, наличие сопутствующих патологий глаз.

На необходимость коррекции гиперметропии указывают:

- сходящееся косоглазие;

- прогрессирующее ухудшение остроты зрения;

- астенопия (зрительное утомление).

При наличии декомпенсации необходимо лечить дальнозоркость вне зависимости от ее выраженности. Для коррекции гиперметропии у детей назначаются очки для постоянного ношения, а также курс аппаратного лечения.

В случае выявления миопии обычно назначается комплексное консервативное лечение; исключением из этого правила являются случаи быстро прогрессирующей детской близорукости. Современные методы комплексной терапии близорукости дают возможность устранить причины прогрессирования патологии и тем самым остановить ухудшение зрения.

Помимо очковой коррекции (очки могут назначаться как для постоянного, так и для временного ношения), применяется аппаратная коррекция миопии, медикаментозная терапия. Мы используем специальные тесты, которые дают возможность своевременно выявлять детей из «группы риска» по близорукости.

Кроме того, для предотвращения прогрессирования детской миопии специалисты нашей клиники применяют склероукрепляющие операции (склеропластика, коллагенопластика).Мы используем специальные тесты, которые дают возможность своевременно выявлять детей из «группы риска» по близорукости.

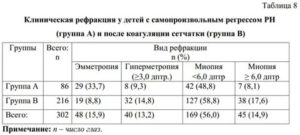

Астигматизм также подлежит лечению при наличии признаков декомпенсации. Обычно проводится коррекция астигматизма 1D и более, менее выраженная патология корригируется только в особых случаях. Лечение астигматизма как правило консервативное, хирургические методики лечения при данной аномалии назначаются только после того, как пациент достигнет 18 лет.

В зависимости от разновидности астигматизма применяется или коррекция посредством специальных очков (у маленьких детей), или коррекция контактными линзами (у детей более старшего возраста). Когда коррекция проведена своевременно и правильно, прогноз по заболеванию благоприятный. Если отсутствует патология роговой оболочки глаза, к возрасту 7 лет зрение чаще всего стабилизируется.

Более подробную информацию о коррекции патологий глаз у детей в клинике Вы можете получить из статьи http://www.okomed.ru/detskaya.html или обратившись к нашим консультантам по телефону +7 (495) 942-92-34.

Источник: https://okomed.ru/lechenie-refrakcionnyh-narusheniy-u-detey.html

Что такое рефракция глаза и как ее лечить

Любое заболевание глаз нуждается в своевременной диагностике и оперативном начале лечения.

Особенно высока опасность у детей, которые наиболее восприимчивы к внешним факторам, когда их организм находится на пути становления.

Поэтому необходимо уделять должное внимание любому симптому, возникшему в отношении органов зрения. А это значит, что при первых проблемах со зрением следует незамедлительно обращаться к врачу.

Далее рассмотрим, что собой представляет рефракция, как ее можно определить, какие существуют виды. В качестве примеров будут использованы фото.

Подробнее о заболевании

Разберемся в определении рефракции глаза: что это такое? Рефракция глаза – это анатомические особенности глазного человеческого аппарата. По сути, это радиус кривизны среды глаза, которая принимает участие в преломлении светового пучка. Рефракция зависит от параметров преломления двух сред, а также дистанции между ними.

Тем не менее, основная роль возложена не на силу оптической системы, а соотношению ее к длине глазной оси. Важный параметр работы оптической системы – нахождение точки основного заднего фокуса, учитывая расположение сетчатки.

Существуют такие виды рефракции глаз:

- Фокусирующая точка полностью совпадает с сетчаткой – эмметропия.

- Точка расположена впереди сетчатки – миопия, что означает близорукость.

- Точка фокуса находится за сетчаткой – гиперметропия – дальнозоркость.

Нельзя не подчеркнуть, что каждый вид вызывает свое влияние на работу зрительной системы организма.

Рефракция в варианте эмметропии – точное совпадение фокусирующей точки с сетчаткой, поэтому глазу прекрасно видны предметы, находящиеся на большой дистанции, но ему плохо видны предметы рядом. Чтобы более четко рассмотреть предмет, необходимо усиление рефракции за счет аккомодационного механизма. Поэтому так часто связываются понятия рефракции и аккомодации глаза.

Если же имеет место близорукость, удаленные предметы видны неотчетливо, а ближние заметны хорошо. На этот случай требуются линзы рассеивающего действия, превращающие лучи светового потока в расположенные параллельно.

Если же точка фокуса находится за сетчаткой, есть дальнозоркость, орган зрения не готов к параллельным лучам. Однако аккомодационный механизм способен помочь видеть предметы, находящиеся вдалеке. Для этого применяются линзы собирательного действия.

Все типы обладают клинической природой, однако еще существует рефракция сферического типа и астигматическая.

Аномалии

Далее разберемся, какими могут быть аномалии рефракции глаза.

Рефракция является фактором, определяющим работу зрительной системы организма человека. При наличии отклонений происходят определенные искажения или неполнота информации, которое поступает через глаза.

Самое опасное — рефракция глаза у детей. Ведь именно они подвержены риску быстрее получить низкую остроту зрения, развитие заболеваний и так далее.

Самое распространенное нарушение рефракции глаза, как выяснили, не одно – их четыре:

- пресбиопия;

- астигматизм;

- гиперметропия;

- миопия.

При наличии близорукости форма глазного яблока становится более удлиненной, что вызывает рост преломляющей силы роговицы.

Дальнозоркость – преломляющая сила мала или имеется короткая длина центральной оси зрительного органа.

Астигматизм в основном вызывается естественной сферической формой роговицы. Это позволяет получить световой луч в качестве прямой, а не традиционной точки.Пресбиопия наблюдается в результате возрастных изменений в глазном хрусталике, нарушений в механизме аккомодации. В этом случае, как и в остальных, требуется коррекция рефракции глаза.

Диагностика

Как определить проблему? Физическая рефракция глаза определяется двумя способами.

- Объективный подход – отключение аккомодационного механизма за счет закапывания глаз специальным составом. Как правило, такой способ исследования применяются для детей. Для более возрастных пациентов подход зависит от состояния организма, желания человека и так далее.

- Субъективный способ – подбор линзы для коррекции с учетом рекомендаций пациента.

Лечение

Если норма показателей зрения нарушена, для лечения рефракции используется коррекция зрения. Для этого чаще всего используются либо очки, либо контактные линзы.

Окончательное решение о форме лечения принимает врач. Поэтому обращение к нему является обязательным. Причем не только при появлении определенных симптомов, но и для профилактических целей.

Источник: http://ya-viju.ru/refrakciya-glaza

Зрение у детей

Нормальное функционирование зрительной системы ребенка — необходимое условие не только для обеспечения самого зрительного процесса, но и для развития всех органов и систем организма, т. к. глаз — это не только орган зрения, но и «потребитель» световой энергии.

Благодаря стимулирующему действию света в организме железами внутренней секреции вырабатываются гормоны гипофиза, надпочечников, щитовидной железы, половых желез и др.

Более быстрая адаптация организма новорожденного к внешним условиям, его правильное развитие и рост в большой степени зависят от правильного функционирования зрительной системы. Именно поэтому зрительный анализатор у детей формируется достаточно быстро.

Рост и развитие глаза у ребенка в основном завершаются к 2–3 годам, а в последующие 15–20 лет происходит меньше изменений, чем за первые годы.

Особенно важным для дальнейшего нормального функционирования зрительной системы ребенка является правильная закладка и развитие органа зрения еще до рождения.

Существуют особые критические периоды развития, когда закладка того или иного органа становится особенно чувствительной к различным повреждающим факторам.

Результаты клинических наблюдений свидетельствуют о том, что нарушения в развитии глаза могут вызываться:

- авитаминозом А (слепота);

- влиянием хлорида лития (циклопия, анофтальм) и роданида натрия (гидрофтальм);

- гипоксией (катаракта, недоразвитие);

- диагностической рентгенографией беременных (микрофтальм, катаракта, слепота);

- инфекционными болезнями, избыточным или длительным введением препаратов при сахарном диабете (аплазия зрительного нерва, слепота, катаракта) и т. д.

Однако изменения могут быть обусловлены и влиянием врожденно-наследственных факторов. К моменту рождения глаз ребенка, в случае нормального дородового развития, имеет все оболочки, однако существенно отличается по размерам, массе, гистологической структуре, физиологии и функциям от глаза взрослого.

Глаз новорожденного

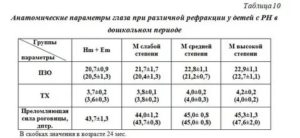

Глаз новорожденного имеет значительно более короткую, чем у взрослого, переднезаднюю ось (ок. 16-18 мм) и, соответственно, более высокую (80,0-90,9D) преломляющую силу.

К году переднезадний размер глазного яблока ребенка увеличивается до 19,2 мм, к 3-м годам — до 20,5 мм, к 7-ми — до 21,1 мм, к 10-ти — до 22 мм, к 15-ти годам составляет около 23 мм и к 20–25 — примерно 24 мм.

Однако, величина и форма глазного яблока зависят от вида и величины того или иного вида рефракции (нарушения рефракции — миопия, гиперметропия, нормальная рефракция — эмметропия). Размеры глазного яблока ребенка имеют большое значение при оценке вида и стадии глазной патологии (врожденная глаукома, близорукость и др.).

Как правило, у детей при рождении и в младшем возрасте глаз имеет гиперметропическую рефракцию — дальнозоркость (по данным исследований она выявлена в 92,8% всех исследованных глаз в возрасте до 3 лет, нормальная рефракция и близорукость в этом возрасте — соответственно 3,7 и 2%). Степень дальнозоркости составляет в среднем 2,0–4,0D. По мере роста глаза его рефракция смещается в сторону нормальной. В первые 3 года жизни ребенка происходит интенсивный рост глаза, а также уплощение роговицы и особенно хрусталика.

Роговица

Роговица — это основная преломляющая структура глаза. Ширина (или горизонтальный диаметр) роговицы у новорожденных в среднем 8–9 мм, к году — 10 мм, к 11 годам — 11,5 мм, что почти соответствует диаметру роговицы у взрослых. Рост роговицы, увеличение ее размеров происходит за счет растягивания и истончения ткани.

Толщина центральной части роговицы уменьшается в среднем с 1,5 до 0,6 мм, а по периферии — с 2,0 до 1,0 мм.

Радиус кривизны передней поверхности роговицы новорожденного равен в среднем 7,0 мм, с возрастом происходит некоторое ее уплощение и к 7 годам кривизна составляет в среднем 7,5 мм, как и у взрослых (кривизна роговицы может варьироваться от 6,2 до 8,2 мм, в зависимости от вида и величины рефракции глаза).Преломляющая сила роговицы изменяется в зависимости от возраста обратно пропорционально радиусу кривизны: у детей первого года жизни она составляет в среднем 46–48 D, а к 7 годам, как и у взрослых, — около 42–44 D. Сила преломления роговицы в вертикальном меридиане почти всегда примерно на 0,5 D больше, чем в горизонтальном, что и обуславливает, так называемый, «физиологический» астигматизм.

В первые месяцы жизни ребенка роговица малочувствительна вследствие еще не закончившегося функционального развития черепных нервов.

В этот период особенно опасно попадание в конъюнктивальный мешок инородных тел, которые не вызывают раздражения глаз, боли и беспокойства ребенка и, следовательно, могут привести к тяжелым повреждениям роговицы (кератиту) вплоть до ее разрушения.

В дальнейшем чувствительность роговицы повышается и у годовалого ребенка она почти такая же, как и у взрослого. См. строение роговицы глаза.

Радужная оболочка

Радужная оболочка — это передняя часть сосудистой оболочки глаза, образует вертикально стоящую диафрагму с отверстием в центре — зрачком, регулирующим поступление света внутрь глаза в зависимости от внешних условий.

Радужная оболочка может иметь различную окраску — от голубой до черной. Цвет ее зависит от количества содержащегося в ней пигмента меланина: чем больше пигмента, тем темнее радужная оболочка; при отсутствии или малом количестве пигмента эта оболочка имеет голубой или светло-серый цвет.

У детей в радужной оболочке мало пигмента, поэтому у новорожденных и детей первого года жизни она голубовато-сероватая. Окончательно цвет радужки формируется к 10–12 годам. У детей грудного возраста плохо развиты мышечные волокна, расширяющие зрачок и поэтому зрачок узкий (2–2,5 мм).

К 1–3-ем годам зрачок приобретает размеры, характерные для взрослых (3–3,5 мм).

Хрусталик

Хрусталик — вторая важнейшая оптическая система, на долю которой приходится около одной трети преломляющей силы глаза (до 20,0 D).

Хрусталик обладает свойством изменять кривизну своей передней поверхности и приспосабливать глаз к ясному видению предметов, расположенных на различных расстояниях (функция аккомодации). Форма и величина хрусталика существенно меняется с возрастом.

У новорожденных форма хрусталика приближается к шаровидной, его толщина составляет примерно 4 мм, диаметр — 6 мм, кривизна передней поверхности — 5,5 мм.

В зрелом и пожилом возрастах толщина хрусталика достигает 4,6 мм, а диаметр — 10 мм, при этом радиус кривизны передней поверхности увеличивается до 10 мм, а задней — до 9 мм. Соответственно меняется и преломляющая сила хрусталика: если у детей она составляет порядка 43,0 D, то у взрослых — 20,0 D.

Сетчатка

Сетчатка — важнейшая составляющая зрительного анализатора, являющаяся его периферическим звеном.

Сложнейшая структура позволяет сетчатке первой воспринимать свет, обрабатывать и трансформировать световую энергию в нервный импульс, который далее по цепочке нейронов передается в зрительные центры коры головного мозга, где и происходит восприятие и переработка зрительной информации.

Сетчатка является внутренней оболочкой глазного яблока, выстилающей глазное дно. Самым важным местом сетчатки является так называемое желтое пятно (macula) с центральной (0,075 мм) областью (fovea centralis). Эта область наилучшего восприятия зрительных ощущений.

У новорожденного сетчатка состоит из 10 слоев:

- пигментного эпителия;

- слоя палочек и колбочек;

- наружной пограничной мембраны;

- наружного ядерного слоя;

- наружного плексиформного (сетчатого) слоя;

- внутреннего ядерного слоя;

- внутреннего плексиформного слоя;

- слоя ганглиозных и мультиполярных клеток;

- слоя нервных волокон;

- внутренней пограничной мембраны.

Первые четыре слоя относятся к светочувствительному аппарату сетчатки, а остальные составляют мозговой отдел. После первого полугодия и по мере роста глаза растягиваются и истончаются не только наружные, но и внутренние слои сетчатки.

В связи с этим значительные изменения претерпевает сетчатка в макулярной и особенно фовеолярной (центральной) области: здесь остаются лишь 1-й, 2-й, 3-й и 10-й слои, что и обеспечивает в будущем высокую разрешающую зрительную способность этой зоны. См.

строение сетчатки.

Передняя камера глаза

Передняя камера глаза ограничена спереди задней поверхностью роговицы, по периферии (в углу) — корнем радужки, ресничным телом, сзади — передней поверхностью радужки, а в зрачковой области — передней капсулой хрусталика.

К моменту рождения ребенка передняя камера глаза уже сформирована, однако по форме и размерам она значительно отличается от камеры у взрослых. Это объясняется наличием короткой передне-задней оси глаза, своеобразием формы радужной оболочки и шаровидной формой передней поверхности хрусталика.

Важно знать, что задняя поверхность радужной оболочки тесно контактирует с межзрачковой областью передней капсулы хрусталика.

У новорожденного глубина передней камеры в центре (от роговицы до передней поверхности хрусталика) достигает 2 мм, а угол камеры острый и узкий, к году камера увеличивается до 2,5 мм, а к 3 годам она почти такая же, как у взрослых, т. е. около 3,5 мм; угол камеры становится более открытым.

Во внутриутробном периоде развития угол передней камеры закрыт мезодермальной тканью, однако к моменту рождения эта ткань в значительной мере рассасывается.

Задержка в обратном развитии мезодермы может привести к повышению внутриглазного давления еще до рождения ребенка и развитию гидрофтальма (водянка глаза).Около 5% детей рождаются с закрытым отверстием слезно-носового канала, но под влиянием слезной жидкости ткань («пробка») в первые дни почти всегда рассасывается, и начинается нормальное отведение слезы. В противном случае, прекращается отток слезы, образуется ее застой и возникает дакриоцистит новорожденных.

Глазница

Глазница является защитным костным остовом, вместилищем глаза и основных его придатков. Характерные особенности глазницы новорожденного состоят в том, что ее горизонтальный размер больше вертикального, глубина глазницы невелика и по форме она напоминает трехгранную пирамиду, ось которой сходится вперед, что иногда может создавать видимость сходящегося косоглазия.

Хорошо развита только верхняя стенка глазницы. В процессе роста, в основном за счет увеличения больших крыльев основной кости, развития лобной и верхнечелюстной пазух, глазница становится глубже и приобретает вид четырехгранной пирамиды, направление оси выравнивается, в связи с чем, увеличивается межзрачковое расстояние.

К 8-10 годам форма и размеры глазницы почти такие же, как у взрослых.

После рождения ребенка зрительный анализатор проходит определенные этапы развития, среди которых основные пять:

- формирование области желтого пятна и центральной области сетчатки в течение первого полугодия жизни; из 10 слоев сетчатки остаются в основном четыре — это зрительные клетки, их ядра и бесструктурные пограничные мембраны;

- увеличение функциональной мобильности зрительных путей и формирование их в течение первого полугодия жизни;

- совершенствование зрительных клеточных элементов коры и корковых зрительных центров в течение первых 2 лет жизни;

- формирование и укрепление связей зрительного анализатора с другими анализаторами в течение первых лет жизни;

- морфологическое и функциональное развитие черепных нервов в первые (2-4) месяцы жизни.

Оценка статьи: 5.0/5 (25 оценок)

Источник: https://excimerclinic.ru/babyvision/kidseye/

Рефракция глаза — что это такое, диагностика и лечение нарушения

Рефракция – естественный процесс, который характеризуется преломлением лучей света в глазу. Состояние хрусталика и роговицы полностью определяет, какой силы должно быть преломление.

Эти составляющие части глаза находятся на определенном расстоянии друг от друга. Человеческий светопреломляющий аппарат имеет достаточно сложную структуру. Прежде, чем попасть на сетчатку, световой луч проникает через составляющие части роговицы, а также две части хрусталика.

Помните, что каждая полость обладает своей оптической силой. Существует несколько отклонений в рефракции, из-за которых у пациента возникают проблемы с остротой зрения.

Как определить рефракцию глаза

Чтобы определить силу рефракции, пациенту необходимо пройти несколько диагностических исследований. С их помощью удается выявить силу преломления. Для обозначения этого параметра используют единицу измерения, которая определяет близорукость и дальнозоркость.

Наибольшую важность представляет процедура рефрактометрии. Это простое исследование, во время которого специалист может определить преломляющую силу выпуклых и вогнутых стекол. Специальный аппарат определяет, как глаз воспринимает рассеивающие и собирающие лучи.

Благодаря правильно подобранным стеклам удается значительно улучшить остроту зрения у людей, страдающих от близорукости и дальнозоркости. Кроме того, определить силу рефракции можно при помощи других оптических стекол.

Нередко диагностируются случаи, когда в двух глазах определяется разная степень этого показателя. Кроме того, может произойти такое, что один глаз является близоруким, а второй – дальнозорким.

Также нужно учитывать некоторые особенности развития этого недуга: является ли он врожденным или приобретенным.

Описанное выше является астигматизмом. Оно требует незамедлительной коррекции, в случае ее отсутствия – существует высокая вероятность развития серьезных осложнений.

Астигматизм характеризуется отсутствием фокусной точки, из-за чего головной мозг не может грамотно воспринимать картинку. Учитывайте, что степень рефракции в различных глазах также может быть различной. Подобное явление называется анизометропия.

Оно требует коррекции очками или же контактными линзами. На запущенных стадиях проводится хирургическое вмешательство.

Основные виды нарушений рефракции

Рефракция – особое состояние, которое характеризуется нарушением силы преломления световых лучей. Существует несколько разновидностей подобного явления, среди них:

- Эмметропия. Особое нарушение глаза, которое характеризуется тем, что все световые лучи фокусируются на поверхности сетчатки. Параллельные лучи собираются, из-за чего головной мозг не получает грамотной картинки. Из-за этого человек плохо видит и вблизи, и вдали. Нередко на фоне эмметропии появляются сильные головные боли.

- Близорукость. По-другому этого заболевание также называют миопией. Подобное состояние характеризуется тем, что задний фокус глазного яблока находится непосредственно перед сетчаткой. Люди, страдающие от близорукости, плохо видят вдали, но при этом легко могут рассматривать предметы вблизи. Миопия корректируется линзами – они должны быть рассеивающими и минусовыми. При этом при работе вблизи человек может работать и без очков или контактных линз.

- Дальнозоркость, или гиперметропия. В таком случае главный фокус глаза находится непосредственно за сетчаткой. Люди, страдающие от дальнозоркости, плохо видят вблизи, но при этом отлично различают предметы на большом расстоянии. Гиперметропия поддается коррекции.

Близорукость и дальнозоркость объединены в единое название – аметропия.

Подобное состояние характеризует аномалию рефракции глаза. Гораздо реже пациенты сталкиваются с анизометропией – состоянием, при котором левый и правый глаз имеют разную степень нарушения.

К аметропии также относят астигматизм – нарушение преломляющей силы в различных глазах. Очень важно пройти комплексное диагностическое обследование, которое позволит определить все особенности течения этого заболевания.

Причины

Спровоцировать появление нарушений в рефракции способно огромное количество факторов. На сегодняшний день принято считать, что основными причинами развития нарушения являются:

- Генетическая предрасположенность. Если хотя бы у одного родителя имеются проблемы со зрением, то у ребенка в будущем они возникнут с вероятностью в 50%.

- Регулярные перегрузки глаза. Если вы будете длительно напрягать орган зрения, то преломляющая функция постепенно нарушится. Чаще всего это возникает из-за работы за компьютером или же воздействия на мелкие предметы.

- Несвоевременная или неправильная коррекция зрения. Если вы знаете, что у вас имеются проблемы со зрением, но при этом отказываетесь от ношения корректирующих очков и линз, патологический процесс начнет стремительно развиваться.

- Нарушение аномалии глазного яблока. Подобное характеризуется изменением нормального размера передней или задней оси глазного яблока. Из-за этого изменяется преломляющая способность сетчатки, головной мозг не может правильно воспринять картинку. Из-за многочисленных нарушений глаз уплотняется и изменяет свою естественную форму.

- Недоношенность или низкий вес при рождении. Доказано, что у детей с такими проблемами в будущем возникают проблемы со зрением.

- Последствия хирургических вмешательств на глазах.

- Перенесенные травмы глаза. Снижение остроты зрения на фоне изменения рефракции чаще всего происходит из-за сильного ушиба, кровоизлияния, удара тупым предметом, ожога роговицы.

Симптомы нарушения

Проявления нарушений рефракции полностью зависят от типа аномалии. Если пациент страдает от близорукости, то пациент может жаловаться на нечеткое зрение вдали. Картинка полностью расплывается, при серьезном нарушении обойтись без очков невозможно.

При этом вблизи человек способен отлично видеть, никаких проблем не возникает. Чтобы сделать картинку более четкой, пациент начинает растягивать глаза.

Если своевременно не приступить к коррекции зрения, у человека могут возникнуть болезненные ощущения в области лба и висков.

Кроме того, распознать близорукость можно по чрезмерной чувствительности к свету.

Близорукость может естественно корректироваться после 50-60 лет, когда структура глаза начинает изменяться. Состояние требует обязательной коррекции, что поможет не допустить возникновения осложнений.Пациенты, которые страдают от дальнозоркости, могут испытывать серьезные проблемы при работе с мелкими предметами. Человек не может читать без очков, но при этом при выполнении обычных манипуляций никаких проблем не возникает.

Возможные осложнения

Любые нарушения рефракции требуют полноценного и незамедлительного лечения. Пациенту важно обращаться к лечащему врачу, который подберет эффективную схему лечения. Если не сделать этого, существует высокая вероятность возникновения серьезных осложнений.

Наибольшую опасность представляет кистевидная дегенерация внутренней оболочки глаза. Подобное состояние может спровоцировать отслоение сетчатки глаза, что в будущем требует обязательного проведения хирургического вмешательства.

Из-за повреждения кровеносных сосудов в глаз может пойти кровоизлияние, которое нередко доходит до стекловидного тела.

Пациенты, страдающие от 3-4 стадии близорукости, могут столкнуться с деструкцией студнеобразного вещества.

Кроме того, отсутствие своевременного лечения астигматизма нередко вызывает следующие негативные последствия:

- Амблиопия и страбизм;

- Рецидивирующие конъюнктивиты;

- Блефариты и другие воспалительные процессы;

- Крайнее снижение остроты зрения и полная слепота.

Основные методы лечения

Лечение каких-либо отклонений в рефракции требует комплексного и грамотного подхода. Очень важно регулярно обращаться к лечащему врачу, дабы не допустить возникновения каких-либо осложнений. Именно специалист сможет вам грамотно подобрать корректирующие линзы или очки.

Если у вас близорукость, то вам показаны рассеивающие линзы – их назначают с минимальной оптической силой, которая корректирует зрение на единицу. Обычно пациентам, которые страдают от близорукости, необходимы две пары очков. Первая предназначена для дали, вторая – для близи.

С очками для дали удается скорректировать рефракцию зрения на полную единицу. Очки для близи предполагают меньшую коррекцию, они позволяют комфортно работать за компьютером или же читать книги. Пациентам с дальнозоркостью показаны собирательные линзы максимальной оптической силы.

Они также должны корректировать зрение на единицу. Если же у вас пресбиопия – состояние, при котором возникают возрастные дегенеративные изменения в глазу, – требуется ношение бифокальных линз.Их делают из нескольких более сильных стекол так, чтобы верхняя часть предназначена для удаленных объектов, а нижняя – для чтения. Если же у вас астигматизм, то необходимо ношение специальных цилиндрических линз.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение нарушений рефракции проводятся гораздо чаще. Это более эффективные меры, которые позволяют быстро вернуть полноценную остроту зрения. Существует огромное количество различных методик, которые помогут вам восстановить нормальную работу глазного яблока.

Учитывайте, что перед проведением операции вам отправят на расширенное диагностическое обследование. Оно поможет определить точное состояние глаза, выявить какие-либо отклонения.

На данный момент выделяют следующие виды хирургических вмешательств при нарушениях рефракции:

- Радикальная кератотомия – процедура, которая проводится под местной анестезией. Для нее необходим хирургический алмазный кератотом. Это устройство делает несколько радикальных надрезов на поверхности роговицы, которые позволяют уплотнить центральную часть глаза. Основной опасностью при проведении подобной операции является то, что врач может провести надрезы разной глубины. Учитывайте, что операция показана исключительно людям старше 18 лет. Только в этом возрасте глаз приобретает нормальную структуру и перестает расти. После вмешательства пациенту нужно соблюдать правила реабилитации.

- Автоматизированная послойная кератопластика. Данная процедура проводится при помощи микрохирургическогокератотома. Это устройство позволяет удалить наружную поверхность роговицы, за счет чего она уплотняется.

- Лазерное лечение. Проводится при помощи эксимерного лазера. Это устройство выпаривает определенную часть роговицы. При этом врач может определить, нужно ли выкраивать поверхностный лоскут или нет.

Профилактика рефракция глаза

Нарушения рефракции – серьезное нарушение, способно спровоцировать множественные отклонения в остроте зрения у человека. Дабы минимизировать риск серьезных отклонений, необходимо соблюдать следующие правила предосторожности:

- Старайтесь полноценно и правильно питаться. Ваш организм должен получать достаточное количество питательных компонентов, чтобы обеспечивать полноценное функционирование всех тканей и систем.

- Регулярно занимайтесь физическими нагрузками. Они комплексно оздоровляют организм, препятствуют развитию каких-либо осложнений.

- Не отказывайтесь от коррекции зрения. Если врач прописал вас очки или контактные линзы, носить их нужно обязательно.

- Регулярно делайте гимнастику для глаз. Существует огромное количество различных комплексов, которые позволяют снять напряжение с глаз, а также наладить процесс кровообращения.

- Следите за режимом работы и отдыха. Вы не должны перенапрягать свои глаза, если долго работаете, то не забывайте делать различные разминки.

- Регулярно посещайте лечащего врача. Своевременная диагностика позволит вам своевременно диагностировать какое-либо отклонение и назначить полноценное лечение подобного состояния.

Источник: https://zrenie.guru/refrakciya-ehto